Quand l’informatique faisait de la musique

De la mécanographie vers l’informatique

Informatique& industrie

Par DP et M. M. | Photos: DP

14.11.2025

SAPAL - Un siècle d'innovation

Fondée en 1906 par le chocolatier lausannois Jean-Jacques Kohler et soutenue par un groupe d’investisseurs, la Société anonyme des plieuses automatiques Lausanne (Sapal), installée entre la place de Milan et le boulevard de Grancy, révolutionne l’emballage en acquérant pour 900 000 francs or le brevet américain d’une « boîte de pliage » conçue par l’ingénieur allemand Richard Alfred Berger. Ce dispositif permet d’emballer automatiquement les tablettes de chocolat en une seule opération.

Au fil du temps, l’entreprise diversifie sa production: lames de rasoir, paquets de cigarettes, biscuits, cubes de bouillon, produits pharmaceutiques, etc. Elle s’installe à Ecublens en 1964 pour fabriquer de véritables lignes de production automatisées, parfois longues de plus de 50 mètres.

Sapal SA est aujourd’hui reconnue comme l’un des leaders internationaux de la fabrication de machines d’emballage de haute technologie destinées à l’industrie agroalimentaire.

Quand la gestion s’informatise

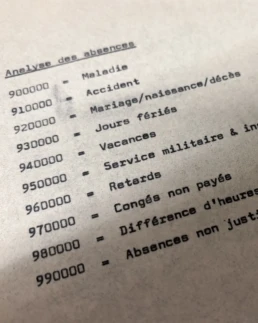

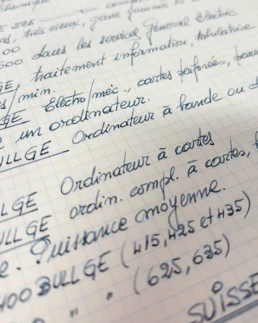

Présente depuis plus d’un siècle dans l’industrie agroalimentaire, Sapal traverse toutes les grandes évolutions informatiques. En 1967, le responsable du service administratif se rend à Paris pour suivre un cours sur les cartes perforées et évaluer leur utilisation possible chez Sapal. La même année, la direction acquiert un ordinateur Bull Gamma 10, doté d’une mémoire à tores de ferrite de 1024 octets, pour traiter les cartes de travail du personnel, calculer les salaires, ou encore pour la gestion des stocks et des matières. Très vite, cette capacité mémoire devient insuffisante, et l’entreprise la porte à 2048 octets.

Lors de l’achat du Gamma 10, la machine est d’abord affectée exclusivement au service administratif, avant d’être utilisée aussi pour des travaux de sous-traitance, notamment pour la Société des droits d’auteur et, au début de son implantation à Lausanne, pour McDonald’s, dont Sapal assurait le traitement de la paye du personnel.

Ce n’est que plus tard que la direction décide de regrouper l’informatique administrative et technique au sein d’un même service, tout en maintenant séparée l’informatique directement liée au pilotage des machines-outils et des lignes de conditionnement.

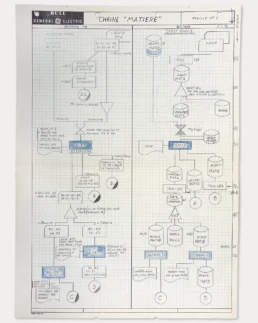

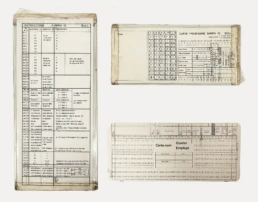

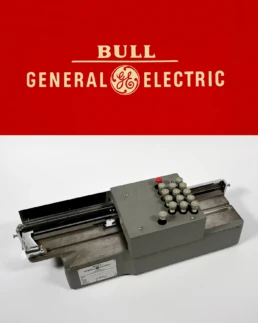

Un don chargé de mémoire

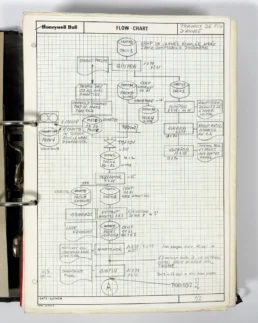

M. M., opérateur, programmeur et comptable, aujourd’hui retraité, a fait don au Musée Bolo d’une perforatrice manuelle Bull (en fonte) de General Electric, ainsi que de son classeur fédéral regroupant l’ensemble de son travail de l’époque. On y découvre des documents rédigés à la main avec une écriture remarquable, des schémas précis dessinés manuellement, des pages de cours annotées, de nombreuses observations techniques, ainsi que quelques spécimens de pièces rares, comme les cartes à bords perforés.

À travers ces pages, il partage ses souvenirs d’une époque où l’informatique était encore naissante dans les entreprises, et où chaque machine représentait une avancée majeure dans l’organisation du travail.

Il nous raconte une anecdote étonnante: certains informaticiens avaient développé des programmes qui utilisaient le bruit distinct de chaque lettre frappée par l’imprimante à marteaux. Au lancement de ce programme, la machine imprimait et produisait une musique mécanique mais rythmée. Ces souvenirs rappellent combien l’histoire de l’informatique est aussi une histoire d’ingéniosité et de créativité, bien avant l’ère des ordinateurs modernes.

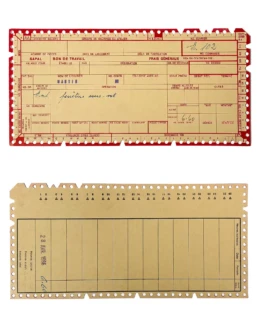

Les cartes à bords perforés

Une méthode qui annonçait déjà l’ordinateur

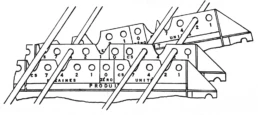

Le système de cartes à perforations marginales EKAHA permet de suivre le travail en atelier. Chaque carte correspond à un employé et à une période donnée: on y inscrit les opérations effectuées, les heures travaillées, la quantité de matière utilisée, etc.

Les perforations sur les bords servent au classement et à la recherche manuelle. En insérant une tige dans un trou donné, on peut extraire instantanément toutes les cartes correspondant à un service, une tâche ou une date.

Ces cartes, laborieusement triées à la main, étaient saisies par des mécanographes sur des machines comptables et imprimées par ces mêmes machines sur les différents documents, prix de revient, heures travaillées, etc.

Ce système hybride, mêlant manipulation manuelle et traitement mécanisé, illustre parfaitement la transition entre la mécanographie et l’informatique.

Le Bull Gamma 10

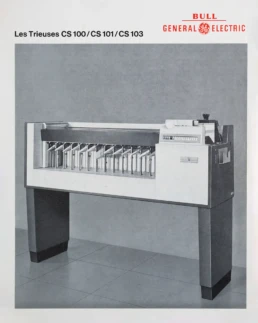

Conçu pour les entreprises de taille moyenne, le Gamma 10 marque une étape clé dans l’évolution de la mécanographie vers l’informatique moderne.

Doté d’un lecteur-perforateur et d’une imprimante capable de traiter 300 cartes par minute, il regroupe les fonctions de calcul, d’impression et de perforation sous le contrôle d’une unité centrale.

L’unité centrale de calcul constitue le cœur du système. Elle exécute les instructions contenues dans les programmes en effectuant les opérations arithmétiques et logiques nécessaires. Étroitement liée à la mémoire centrale, elle traite les données stockées et coordonne les échanges avec les périphériques d’entrée et de sortie. Sa conception modulaire et sa rapidité d’exécution font du Gamma 10 un outil performant pour les besoins des entreprises de l’époque.

Sa mémoire à tores de ferrite, composée de petits anneaux magnétiques traversés par des fils conducteurs, stocke les programmes et les données. Chaque tore représente un bit (0 ou 1) selon sa polarisation. Cette technologie, à la fois rapide et fiable, permet un traitement simultané des informations et annonce les principes des ordinateurs modernes.

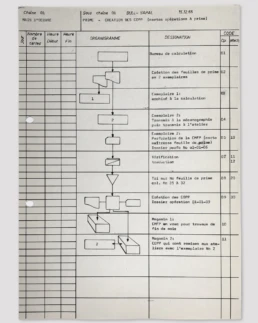

Processus de travail

1. La saisie

Les informations arrivent au service de perforation des cartes. Les opératrices de mécanographie, préalablement formées à ces nouvelles machines, encodent les données sur des cartes perforées à l’aide d’une poinçonneuse électrique Bull PELEROD. Une seconde opératrice reprend ensuite ces cartes pour vérifier le travail de sa collègue à l’aide d’une vérificatrice VINOD, afin de contrôler l’exactitude des perforations. Les deux machines sont distinctes: l’une perfore, l’autre ne fait que vérifier.

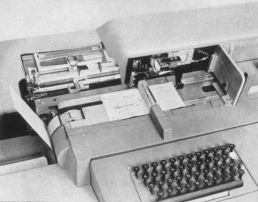

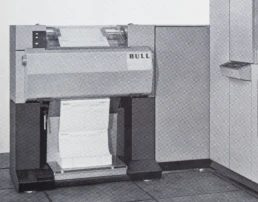

5. L’imprimante

L’imprimante du Gamma 10 atteint une cadence de 300 lignes par minute. Son tambour d’impression, muni de caractères en relief frappés par des marteaux synchronisés, imprime les résultats avec une précision remarquable: bulletins de paye, états des stocks de matières, prix de revient, etc. Les alignements et les sauts de page sont commandés par un ruban perforé, lu automatiquement par une cellule de l’imprimante.

Tel est le caractère logique et naturel de la circulation de l’information dans le Gamma 10; l’information y circule de façon fluide, sans qu’il y ait jamais de goulots d’étranglement ni de files d’attente. Cette fluidité de la circulation garantit la performance qui, avec la sécurité, concourt à l’efficacité de la machine.

La perforatrice manuelle Bull – General Electric

Fabriquée en France dans les années 1950-1960, cette perforatrice manuelle en fonte servait à refaire les cartes perforées déchirées, notamment en cas de bourrage, durant le traitement automatique. Dans ce cas, l’opérateur ou l’opératrice perforait une carte à l’identique pour la réintégrer dans le flux.

Outil simple mais essentiel, elle rappelle qu’à cette époque, chaque opération devait être rigoureusement contrôlée, puis corrigée si nécessaire à la main.

Une mémoire à préserver

Ce système de gestion témoigne d’une époque où la précision humaine et la rigueur de la machine s’alliaient au service de l’efficacité. Il illustre le passage progressif vers l’informatique intégrée et la créativité technique qui animait les ateliers industriels.

💡 Si vous aussi possédez des témoignages ou des objets de cette époque, le Musée Bolo serait heureux de les découvrir.

Sources

24 Heures – Sapal se plie en quatre pour l’emballage des fromages et chocolats

Wikipedia – Sapal

Stefan’s Personal Collection of Classic Computer Brochures

Brochures BULL – Don de M. M.

Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud, tome III: Les artisans de la prospérité,

Lausanne, Éditions 24 Heures, 1972, p. 158.