Quand l'informatique faisait de la musique

Quand l’informatique faisait de la musique

De la mécanographie vers l’informatique

Informatique

& industrie

Par DP et M. M. | Photos: DP

14.11.2025

SAPAL - Un siècle d'innovation

Fondée en 1906 par le chocolatier lausannois Jean-Jacques Kohler et soutenue par un groupe d’investisseurs, la Société anonyme des plieuses automatiques Lausanne (Sapal), installée entre la place de Milan et le boulevard de Grancy, révolutionne l’emballage en acquérant pour 900 000 francs or le brevet américain d’une « boîte de pliage » conçue par l’ingénieur allemand Richard Alfred Berger. Ce dispositif permet d’emballer automatiquement les tablettes de chocolat en une seule opération.

Au fil du temps, l’entreprise diversifie sa production: lames de rasoir, paquets de cigarettes, biscuits, cubes de bouillon, produits pharmaceutiques, etc. Elle s’installe à Ecublens en 1964 pour fabriquer de véritables lignes de production automatisées, parfois longues de plus de 50 mètres.

Sapal SA est aujourd’hui reconnue comme l’un des leaders internationaux de la fabrication de machines d’emballage de haute technologie destinées à l’industrie agroalimentaire.

Quand la gestion s’informatise

Présente depuis plus d’un siècle dans l’industrie agroalimentaire, Sapal traverse toutes les grandes évolutions informatiques. En 1967, le responsable du service administratif se rend à Paris pour suivre un cours sur les cartes perforées et évaluer leur utilisation possible chez Sapal. La même année, la direction acquiert un ordinateur Bull Gamma 10, doté d’une mémoire à tores de ferrite de 1024 octets, pour traiter les cartes de travail du personnel, calculer les salaires, ou encore pour la gestion des stocks et des matières. Très vite, cette capacité mémoire devient insuffisante, et l’entreprise la porte à 2048 octets.

Lors de l’achat du Gamma 10, la machine est d’abord affectée exclusivement au service administratif, avant d’être utilisée aussi pour des travaux de sous-traitance, notamment pour la Société des droits d’auteur et, au début de son implantation à Lausanne, pour McDonald’s, dont Sapal assurait le traitement de la paye du personnel.

Ce n’est que plus tard que la direction décide de regrouper l’informatique administrative et technique au sein d’un même service, tout en maintenant séparée l’informatique directement liée au pilotage des machines-outils et des lignes de conditionnement.

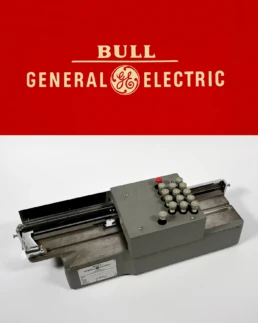

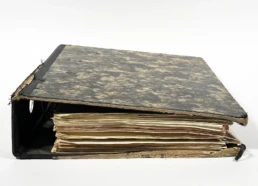

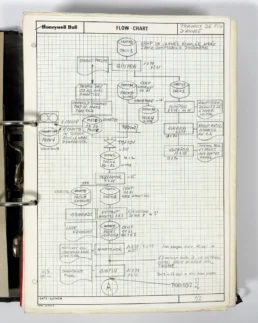

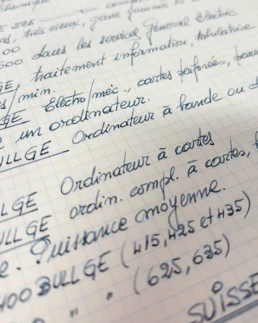

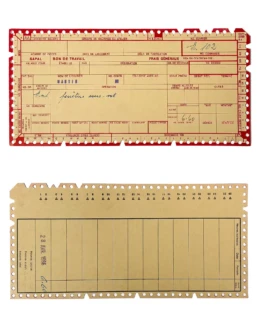

Un don chargé de mémoire

M. M., opérateur, programmeur et comptable, aujourd’hui retraité, a fait don au Musée Bolo d’une perforatrice manuelle Bull (en fonte) de General Electric, ainsi que de son classeur fédéral regroupant l’ensemble de son travail de l’époque. On y découvre des documents rédigés à la main avec une écriture remarquable, des schémas précis dessinés manuellement, des pages de cours annotées, de nombreuses observations techniques, ainsi que quelques spécimens de pièces rares, comme les cartes à bords perforés.

À travers ces pages, il partage ses souvenirs d’une époque où l’informatique était encore naissante dans les entreprises, et où chaque machine représentait une avancée majeure dans l’organisation du travail.

Il nous raconte une anecdote étonnante: certains informaticiens avaient développé des programmes qui utilisaient le bruit distinct de chaque lettre frappée par l’imprimante à marteaux. Au lancement de ce programme, la machine imprimait et produisait une musique mécanique mais rythmée. Ces souvenirs rappellent combien l’histoire de l’informatique est aussi une histoire d’ingéniosité et de créativité, bien avant l’ère des ordinateurs modernes.

Les cartes à bords perforés

Une méthode qui annonçait déjà l’ordinateur

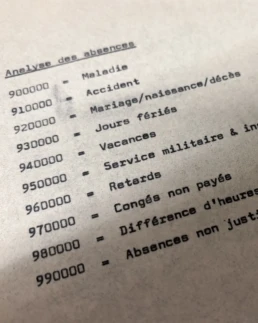

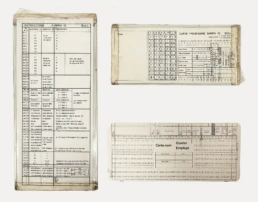

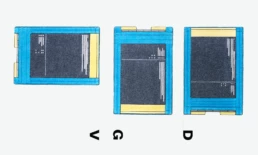

Le système de cartes à perforations marginales EKAHA permet de suivre le travail en atelier. Chaque carte correspond à un employé et à une période donnée: on y inscrit les opérations effectuées, les heures travaillées, la quantité de matière utilisée, etc.

Les perforations sur les bords servent au classement et à la recherche manuelle. En insérant une tige dans un trou donné, on peut extraire instantanément toutes les cartes correspondant à un service, une tâche ou une date.

Ces cartes, laborieusement triées à la main, étaient saisies par des mécanographes sur des machines comptables et imprimées par ces mêmes machines sur les différents documents, prix de revient, heures travaillées, etc.

Ce système hybride, mêlant manipulation manuelle et traitement mécanisé, illustre parfaitement la transition entre la mécanographie et l’informatique.

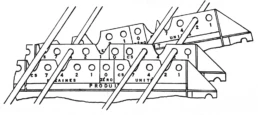

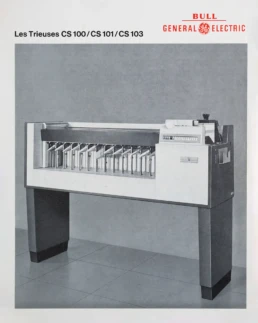

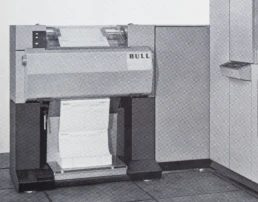

Le Bull Gamma 10

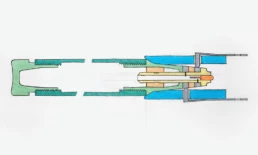

Conçu pour les entreprises de taille moyenne, le Gamma 10 marque une étape clé dans l’évolution de la mécanographie vers l’informatique moderne.

Doté d’un lecteur-perforateur et d’une imprimante capable de traiter 300 cartes par minute, il regroupe les fonctions de calcul, d’impression et de perforation sous le contrôle d’une unité centrale.

L’unité centrale de calcul constitue le cœur du système. Elle exécute les instructions contenues dans les programmes en effectuant les opérations arithmétiques et logiques nécessaires. Étroitement liée à la mémoire centrale, elle traite les données stockées et coordonne les échanges avec les périphériques d’entrée et de sortie. Sa conception modulaire et sa rapidité d’exécution font du Gamma 10 un outil performant pour les besoins des entreprises de l’époque.

Sa mémoire à tores de ferrite, composée de petits anneaux magnétiques traversés par des fils conducteurs, stocke les programmes et les données. Chaque tore représente un bit (0 ou 1) selon sa polarisation. Cette technologie, à la fois rapide et fiable, permet un traitement simultané des informations et annonce les principes des ordinateurs modernes.

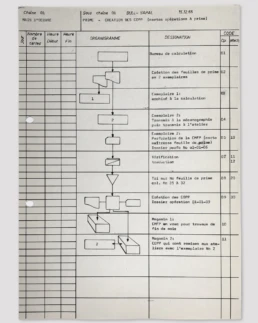

Processus de travail

1. La saisie

Les informations arrivent au service de perforation des cartes. Les opératrices de mécanographie, préalablement formées à ces nouvelles machines, encodent les données sur des cartes perforées à l’aide d’une poinçonneuse électrique Bull PELEROD. Une seconde opératrice reprend ensuite ces cartes pour vérifier le travail de sa collègue à l’aide d’une vérificatrice VINOD, afin de contrôler l’exactitude des perforations. Les deux machines sont distinctes: l’une perfore, l’autre ne fait que vérifier.

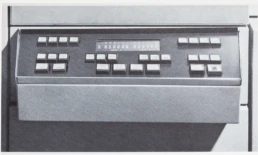

5. L’imprimante

L’imprimante du Gamma 10 atteint une cadence de 300 lignes par minute. Son tambour d’impression, muni de caractères en relief frappés par des marteaux synchronisés, imprime les résultats avec une précision remarquable: bulletins de paye, états des stocks de matières, prix de revient, etc. Les alignements et les sauts de page sont commandés par un ruban perforé, lu automatiquement par une cellule de l’imprimante.

Tel est le caractère logique et naturel de la circulation de l’information dans le Gamma 10; l’information y circule de façon fluide, sans qu’il y ait jamais de goulots d’étranglement ni de files d’attente. Cette fluidité de la circulation garantit la performance qui, avec la sécurité, concourt à l’efficacité de la machine.

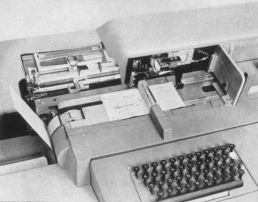

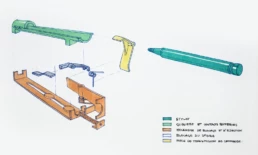

La perforatrice manuelle Bull – General Electric

Fabriquée en France dans les années 1950-1960, cette perforatrice manuelle en fonte servait à refaire les cartes perforées déchirées, notamment en cas de bourrage, durant le traitement automatique. Dans ce cas, l’opérateur ou l’opératrice perforait une carte à l’identique pour la réintégrer dans le flux.

Outil simple mais essentiel, elle rappelle qu’à cette époque, chaque opération devait être rigoureusement contrôlée, puis corrigée si nécessaire à la main.

Une mémoire à préserver

Ce système de gestion témoigne d’une époque où la précision humaine et la rigueur de la machine s’alliaient au service de l’efficacité. Il illustre le passage progressif vers l’informatique intégrée et la créativité technique qui animait les ateliers industriels.

💡 Si vous aussi possédez des témoignages ou des objets de cette époque, le Musée Bolo serait heureux de les découvrir.

Sources

24 Heures – Sapal se plie en quatre pour l’emballage des fromages et chocolats

Wikipedia – Sapal

Stefan’s Personal Collection of Classic Computer Brochures

Brochures BULL – Don de M. M.

Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud, tome III: Les artisans de la prospérité,

Lausanne, Éditions 24 Heures, 1972, p. 158.

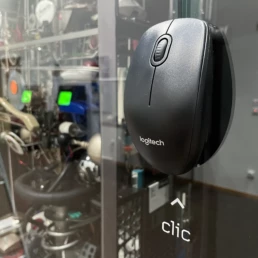

Un simple clic… et la magie opère

LOGITECH 40

Réalisé par Charles Morgan

Art & technologie

10.08.2025

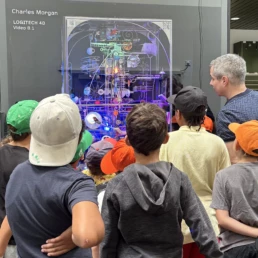

Le LOGITECH 40, une installation cinétique réalisée par Charles Morgan pour les 40 ans de Logitech, s’anime sous vos yeux grâce à… une souris!

Cette œuvre fascinante émerveille les petits… comme les grands enfants! Elle est accompagnée d’une mini-exposition consacrée à quelques-unes des souris emblématiques de la marque.

Elles ont roulé leur bille sur des millions de tapis de bureau, traversé les continents et les décennies… mais saviez-vous que ces globe-trotteuses du clic ont vu le jour (ou presque) à l’EPFL? Inventée par Douglas Engelbart, la souris a trouvé en Suisse un terrain fertile: c’est au laboratoire de micro-informatique (LAMI) qu’elle a été domptée, améliorée et fin prête à conquérir le monde grâce à l’équipe de Jean-Daniel Nicoud. Une success story bien helvétique.

À découvrir dans le cadre de notre exposition temporaire J’♥️ mon SMAKY – avec un clin d’œil à la toute première souris conçue pour ces ordinateurs suisses légendaires.

Ils ont marqué l’histoire de la souris

René Sommer

L’homme qui chuchotait à l’oreille des souris

André Guignard

La souris, l’interface homme-machine par excellence!

Visite libre ou guidée, à vous de choisir:

🚀 En savoir plus

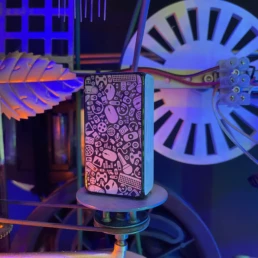

Silicon Graphics Octane - La workstation des visionnaires

Silicon Graphics Octane

La workstation des visionnaires

Design & technologie

Voici l’Octane, station de travail emblématique signée Silicon Graphics Inc. (SGI)

Derrière ce design audacieux et coloré, c’est tout un pan de l’histoire de l’infographie, de la 3D, du calcul scientifique et de la visualisation architecturale qui s’incarne.

Lancée en 1997, l’Octane était conçue pour des usages exigeants: simulation, effets spéciaux, visualisation médicale, design industriel, architecture… autant de domaines où SGI imposait sa vision d’un futur accéléré par la puissance visuelle.

Certaines stations SGI, comme cette Octane, étaient fabriquées en Suisse, dans l’usine de Cortaillod (NE). Notre exemplaire porte fièrement la mention Made in Switzerland.

Le saviez-vous?

Grâce à son architecture modulaire (notamment le système Crossbar et les cartes XIO) et à ses performances graphiques de pointe, l’Octane a permis à des studios de cinéma, des bureaux d’architectes, des chercheurs et des ingénieurs de repousser les limites du possible, bien avant que les PC grand public ne puissent rivaliser.

Aujourd’hui, elle fait partie des pièces soigneusement conservées par le Musée Bolo. Elle a récemment été sortie et photographiée à la demande d’une doctorante en architecture de l’EPFL, qui mène des recherches sur l’histoire de la DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) des années 1970 à 2000.

Ordinateur portable O-RY

L'ordinateur portable O-RY

L'ancêtre suisse de la tablette tactile

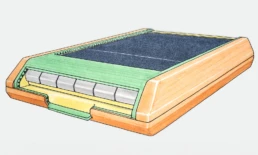

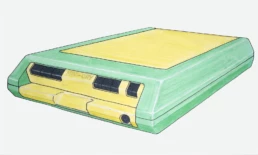

Projet de diplôme en «Product Designer» (ECBA) – 1975

Par Jean-Pierre Rossy, pour le Musée Bolo

Design & technologie

O-RY est un ordinateur portable avant-gardiste qui, bien que prometteur, est resté au stade de projet de diplôme

Le contexte

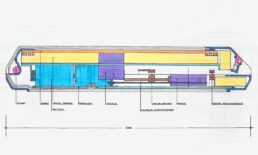

Fin 1974, étudiant à l’École cantonale des beaux-arts et d’art appliqué (ECBA), à Lausanne, en quête d’un sujet de diplôme, je me suis adressé à Jean-Daniel Nicoud, professeur responsable du Centre des Calculatrices Digitales (LCD), de la Chaire de systèmes logiques de l’EPFL. Après m’avoir présenté le micro-ordinateur SMAKY et les technologies en cours de développement, il m’a proposé d’imaginer un mini-ordinateur qui pourrait être transporté dans un porte-documents ou un attaché-case.

L’objectif fixé était de développer cet ordinateur comme un produit « possible » dans un horizon de deux à cinq ans. Le projet s’appuierait sur des techniques et des composants alors en cours de développement, mais probablement commercialisés dans ce délai. Ce mini-ordinateur serait un produit aux possibilités et applications presque illimitées, allant du rôle de terminal à celui de jouet pour enfants, en passant par le traitement de texte, la gestion, la collecte de données, l’enseignement, etc.

Un écran plat constituait un élément clé de la faisabilité de la miniaturisation envisagée. Jean-Daniel Nicoud m’avait présenté un prototype monochrome d’un système d’affichage aussi bien de caractères de tailles variables que de graphiques. On pouvait même envisager une interaction directe de l’utilisateur sur l’écran pour dessiner ou sélectionner. Cela permettrait également, en affichant les touches, de résoudre le problème du clavier traditionnel, dont la miniaturisation paraissait à l’époque peu praticable.

L’appareil posséderait une mémoire intégrée pour son fonctionnement de base ainsi que des applications simples prédéterminées. Comme mémoire auxiliaire, le disque souple – floppy disk de 8 pouces (lecteur de disquettes) – serait préféré à la bande magnétique (cassette) pour sa rapidité d’utilisation. La taille des composants électroniques étant appelée à diminuer considérablement, un volume approximatif du mini-ordinateur a été défini.

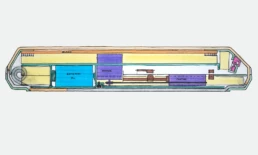

Le projet

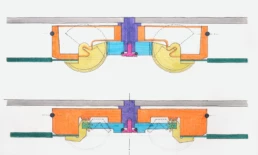

Avant même d’imaginer un objet de la taille souhaitée, il était indispensable de résoudre le problème du lecteur de floppy disk, dont les modèles encombrants existant étaient incompatibles avec l’objectif du projet.

Une tâche conséquente a donc été de développer un système miniaturisé de positionnement et d’entraînement du disque. La solution retenue a permis de combiner ces deux fonctions dans un encombrement considérablement réduit et avec un seul moteur.

Ce problème théoriquement résolu, les principes de fonctionnement de ce mini-ordinateur ont été établis:

- l’écran plat est de format A4 idéal pour le traitement de texte, en particulier lors de l’utilisation d’un clavier traditionnel;

- l’appareil peut être utilisé en position verticale aussi bien qu’horizontale;

- trois touches permettent de positionner le clavier affiché, soit au bas de l’écran en utilisation verticale, soit à droite ou à gauche en utilisation horizontale ;

- pour l’utilisation du clavier affiché à l’écran, le doigt n’est pas retenu – en raison de son imprécision avec les techniques existantes – au profit d’un stylet muni d’une cellule photoélectrique et d’un micro-émetteur;

- ce stylet est logé dans l’appareil et éjecté au moyen de la touche appropriée;

- pour le transport, l’écran est protégé par un « store » lequel, par sécurité, ne peut pas être fermé si le stylet n’est pas dans son logement;

- des ports sont prévues pour le raccordement d’un clavier conventionnel, d’une mémoire externe et d’un autre ordinateur.

Ces options établies, il ne restait plus qu’à donner une forme à ce mini-ordinateur portable, sa taille étant définie par les divers composants qu’il devait intégrer. Plusieurs variantes ont été étudiées, prenant en compte l’ergonomie – prise en main, utilisation intuitive, insertion/extraction du floppy disk et du stylet – ainsi que les procédés de fabrication et d’assemblage, en particulier pour les pièces en matière plastique.

La réalisation d’un prototype de l’O-RY n’était pas envisageable. En juin 1975, j’ai donc présenté une maquette à taille réelle (tablette A4), ainsi que des dessins et des esquisses – de même que deux autres projets de nature différente – en vue de l’obtention du diplôme de « Product Designer ». Le projet n’a pas connu de suite industrielle.

Jean-Pierre Rossy

Illustrations: © Jean-Pierre Rossy | Photos: © Musée Bolo

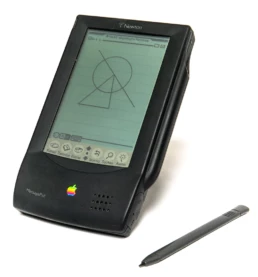

O-RY, un ordinateur portable de la taille de l’écran avec clavier virtuel imaginé plus de dix ans avant le premier terminal sans clavier et premier ordinateur portable à écran tactile avec un stylet, la Linus Write-Top et près de 20 ans avant l’Apple Newton (source: Wikiwand).

Le Musée Bolo remercie chaleureusement Monsieur Rossy pour le don de la maquette, des dessins et des esquisses de ce projet avant-gardiste.

Photo Apple Newton: © Felix Winkelnkemper (Wikipedia)

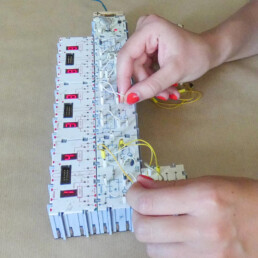

Plongée dans l’univers des jeux vidéo grâce aux Ateliers Logidules animés par le Musée Bolo

Plongée dans l’univers des jeux vidéo grâce aux Ateliers Logidules

Exposition Games au Château de Prangins

Ateliers

Emilien, 8.5 ans, s’est passionné pour ces Ateliers Logidules. Il a très bien su mettre en pratique les conseils des trois formateurs du Musée Bolo.

Le Musée Bolo remercie son membre d’honneur et père des micro-ordinateurs Smaky, Jean-Daniel Nicoud, pour la préparation des Ateliers Logidules.

Ateliers Logidules animés par le Musée Bolo

Dans le cadre de l’exposition Games au Château de Prangins, le Musée Bolo a animé des ateliers pour les enfants passionnés par le monde numérique.

Supports de cours « Logidules » à télécharger (PDF)

– Compteur binaire

– Horloge électronique

– Calculatrice

– Chronomètre

– Ton prénom avec des affichages 7 segments

– Câble un dé électronique

– Compteurs simples

– Compteur par 1000 (pour les cracs)

– Calculs et jeux en binaire (à la maison)

– Registre à décalage

Autre support de cours

– Initiation au BASIC

Reboot du Musée Bolo. Sauvons tous ensemble le patrimoine numérique!

Le Musée Bolo, musée de l’informatique, de la culture numérique et du jeu vidéo, lance un appel aux dons. En situation de grande difficulté financière, aggravée par les restrictions liées à la pandémie de la Covid-19, le Musée Bolo recherche des investisseurs pour sauver ses collections. Tout un chacun peut désormais devenir un VIP et cumuler des BoloCoins. En effet, les donatrices et donateurs seront récompensé.e.s: la fondation qui gère le musée ambitionne de distribuer 6'502 de ces points de fidélité d’ici à Noël. L’argent correspondant récolté, 65'020 francs, est nécessaire pour boucler le budget de cette année. Comme une mise à jour logicielle, ce redémarrage est un pas dans l’avenir, tout en tenant compte du passé, grâce à d’ambitieux projets dans le domaine de la conservation. Les dons sont recueillis sur le site reboot.museebolo.ch

Le Musée Bolo est en danger de disparition prématurée! Le temps presse pour assurer la sauvegarde d’un précieux patrimoine. La fondation Mémoires Informatiques, qui gère le musée, lance le 1er novembre 2020

une nouvelle campagne de recherche de fonds.

Le financement participatif de 2017 a permis au musée d’évoluer. Peu subventionné, l’établissement a vu ses frais augmenter. Aujourd’hui, les liquidités manquent. Les maigres revenus ne couvrent plus les charges des volumineux dépôts. Avant de pouvoir faire vivre ou revivre ces appareils devant le public, il faut pouvoir assurer leur stockage.

Patrimoine vivant unique en Europe

Le Musée Bolo regroupe une collection parmi les plus importantes d’Europe, mais elle est en danger. La place manque également pour accueillir les nouvelles machines. Entièrement animée par des bénévoles, l’association Les Amis du Musée Bolo remet en marche les ordinateurs et leurs logiciels. L’exposition permanente «Disparition programmée», dans les locaux de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) à Ecublens (VD), n’est qu’une infime partie des collections du Musée Bolo. En accès libre, elle ne génère aucune entrée financière et les activités lucratives se sont raréfiées. La situation s’est aggravée.

Effets de la Covid-19: fermeture et annulations

A peine inaugurée le 27 février, la dernière exposition temporaire a été fermée au public. Intitulée «#002 Accessible» elle racontait comment le matériel et le logiciel ont évolué pour prendre en compte les besoins des personnes handicapées. L’accès libre et les visites guidées payantes ont été interdits sur le campus de l’EPFL. Certains objets avaient été exposés en primeur le temps des Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020 à l’Espace Arlaud (Lausanne) en janvier. La Nuit des musées de Lausanne et Pully et Numerik Games ont été annulés, et des projets n’ont finalement pas vu le jour.

Le passé c’est maintenant

Alors que de nouvelles consoles de jeux vidéo de dernières générations arrivent sur le marché, elles feront également partie un jour de notre patrimoine culturel. Même si les technologies évoluent rapidement, les utilisateurs sont nostalgiques. Le passé revient en force, par exemple avec des rééditions de jeux pour fêter les 35 ans du plombier le plus célèbre du monde.

Décodeur du numérique, avec vous

Du matin au soir, du télétravail aux parties en ligne, en passant par nos smartphones, notre quotidien est marqué par le numérique. «Notre société et la condition humaine, sous l’action de l’informatique, ont profondément muté», indique Robin François, nouveau président de la fondation Mémoires Informatiques. «Malheureusement, trop peu d’institutions culturelles s’ingénient à en faire comprendre les enjeux. Le Musée Bolo remplit ce rôle de décodeur du numérique. Mais nos ambitions sont limitées par nos moyens, modestes.», regrette-t-il.

Votre ordinateur a une histoire

Le musée est à la recherche de partenaires conscients des défis apportés par l’ère numérique. En lançant des contreparties sous la forme d’un BoloCoin, les donateurs permettront au musée de poursuivre ses projets et collaborations, tout en participant eux-mêmes à la vie muséale. Chacun deviendra un VIP et les entreprises valoriseront leur image de sponsor privilégié. Chacun peut apporter sa contribution, en effectuant un don récurrent ou unique depuis le site internet reboot.museebolo.ch.

Collectionnez les BoloCoins

Le soutien et la générosité des donateurs méritent une reconnaissance, aussi bien lors d’un abonnement de soutien périodique ou lors d’un don unique. Dorénavant, au lieu de contreparties fixes, la régularité permet d’accumuler des BoloCoins. Ces points de fidélité, cumulables et valables cinq ans, peuvent être échangés contre un cadeau, un t-shirt ou une invitation VIP par exemple.

Cadeaux de Noël

Dans l’immédiat, il manque près de 15'000 francs (CHF) pour payer les charges de 2020. De plus, le financement des locaux de stockage de la collection, soit près de 50'000 francs annuels, n’est ni assuré pour 2021, ni pour les années suivantes. La fondation et l’association recherchent donc 65'020 francs suisses d’ici à Noël. Ce montant permettra de distribuer des cadeaux aux indispensables donateurs, sous forme de 6'502 BoloCoins. 6502, un chiffre qui parle aux spécialistes*.

Les 47’000 francs récoltés il y a trois ans sont épuisés. Dans l'attente de la création d'un nouveau musée tourné vers l’avenir, la priorité est de préserver les machines et les objets liés à l’informatique et à l’histoire du numérique. «Avant de pouvoir montrer et partager nos connaissances dans de nouveaux locaux, nous avons besoin d'aide à court terme pour sauver les collections et payer les charges», précise Cédric Gaudin, président de l’association Les Amis du Musée Bolo.

Au moins 28’000 pièces à entretenir

Le musée, c’est aujourd’hui au moins 15'000 livres et magazines, 8'000 logiciels, 5'000 ordinateurs et consoles de jeux. Les objets suisses ont une place importante dans la collection, comme les fameuses souris à l’origine du succès de l’entreprise Logitech. Un héritage à pérenniser de toute urgence!

* Référence (6502)

https://fr.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6502

Dons en ligne

reboot.museebolo.ch

Dossier de presse

reboot.museebolo.ch

Dons bancaires

IBAN : CH40 0900 0000 1729 9145 7

Fondation Mémoires Informatiques – 1038 Bercher

La fondation, qui est chargée de recueillir les dons, est reconnue d’utilité publique.

Les dons sont donc déductibles des impôts.

Apprenez-en plus et suivez-nous sur les réseaux sociaux!